カテゴリー: ★江戸城・本丸大奥

2023-08-20江戸城1/350 B4サイズ ライトアップ

2023-06-13江戸城天守1/350 ライトアップ

2023-06-06~09江戸図屏風に描かれてる江戸城

2023-04-03~05-27ミニサイズ 皇居二重橋と伏見櫓

ミニサイズ 皇居二重橋と伏見櫓

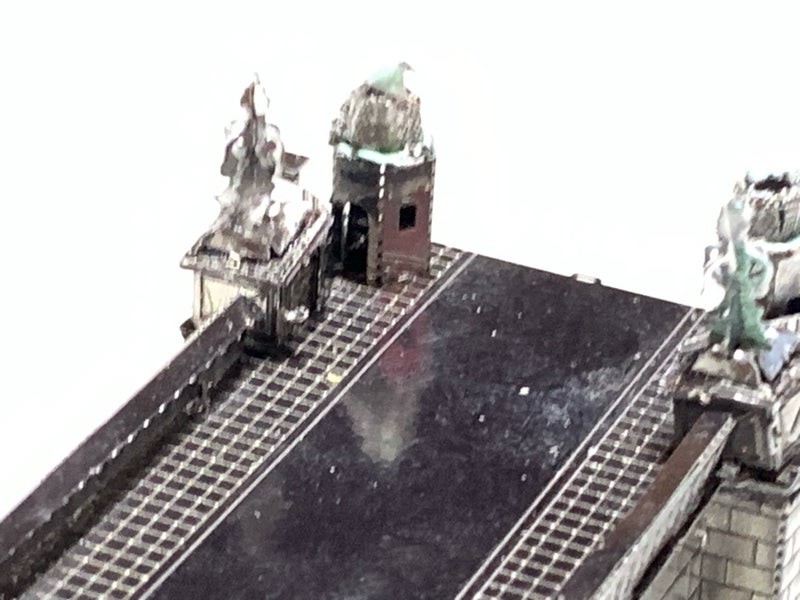

メタリックナノパズル二重橋の金属とプラモデルのコラボですが、二重橋の堀とか伏見櫓の下の緑地と石垣などを作るとジオラマになります。メタリックの大きさとプラモの大きさが全然違いますが、見たいのは二重橋からの景色😆

皇居二重橋の製作開始

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

皇居二重橋のサンプルモニター

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

メタリックナノパズルとプラモデルを利用して皇居・二重橋のミニジオラマを作ろうと思ってます。正門(桜田門を代用ですが)と二重橋はメタリックナノパズル。後方に堀や土手と伏見櫓をジオラマにすれば纏まるとは思ってます。

メタリックナノパズル 江戸城桜田門

- テーマ:

- 東京都のお城・完成ジオラマ

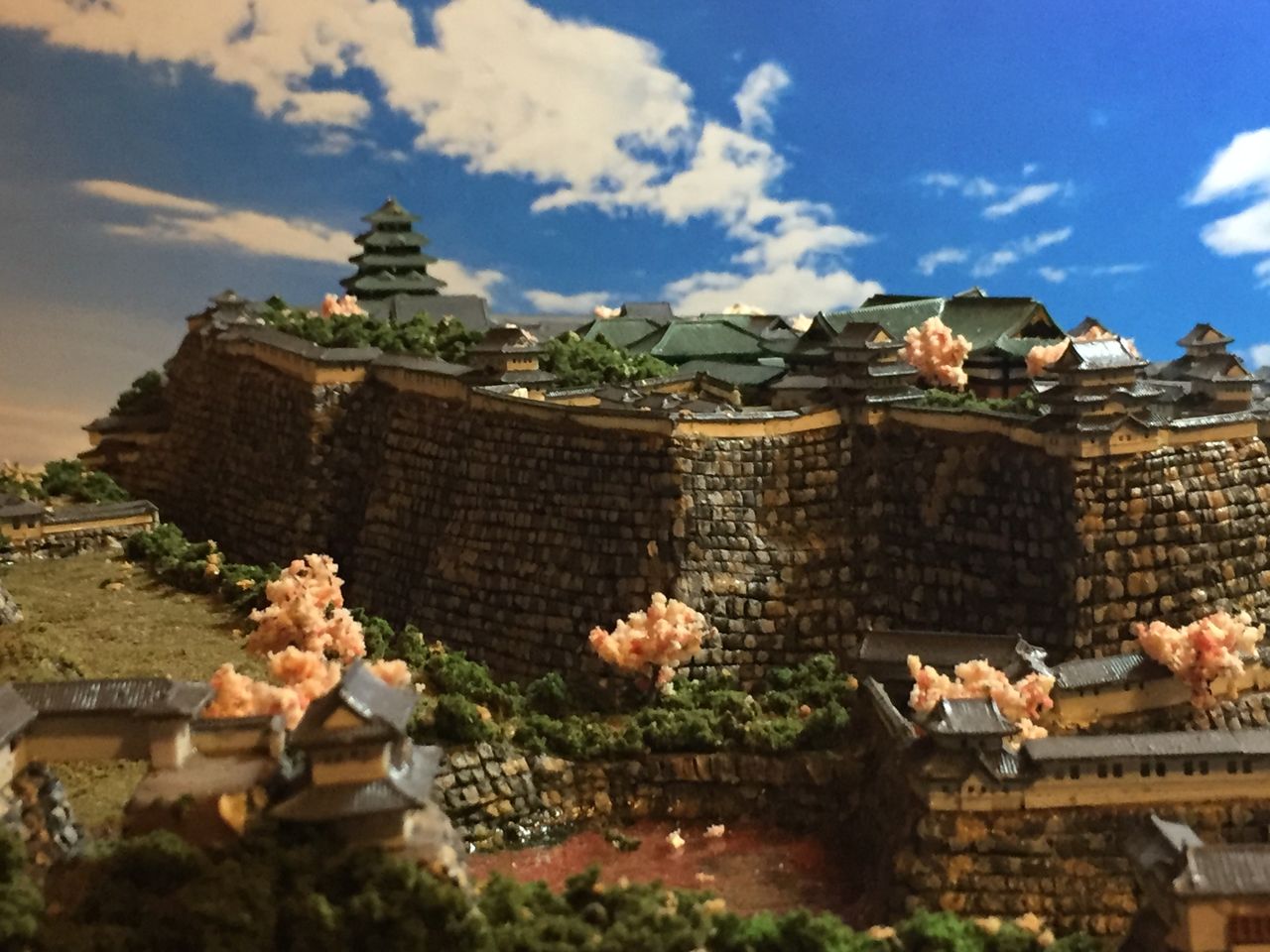

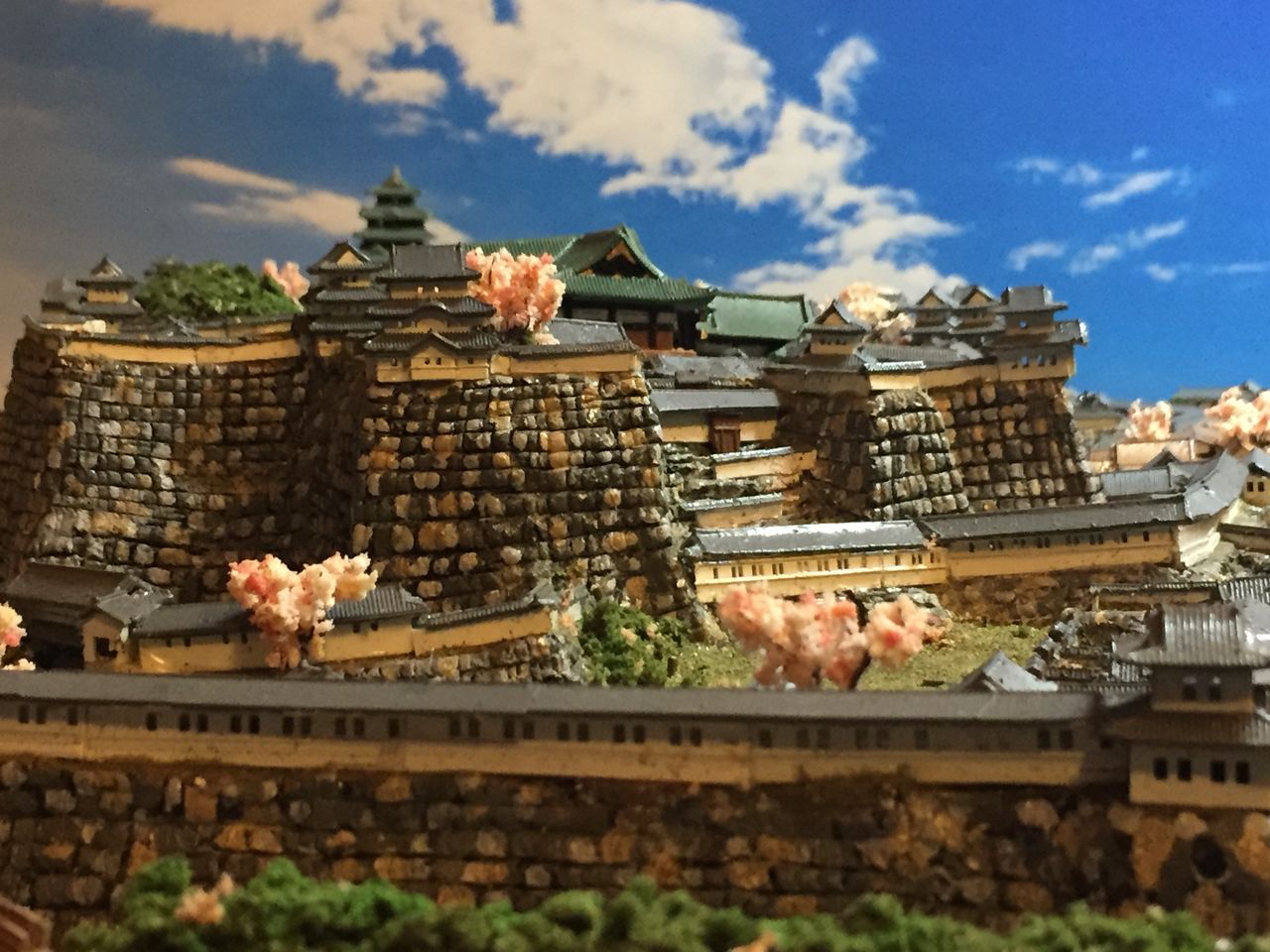

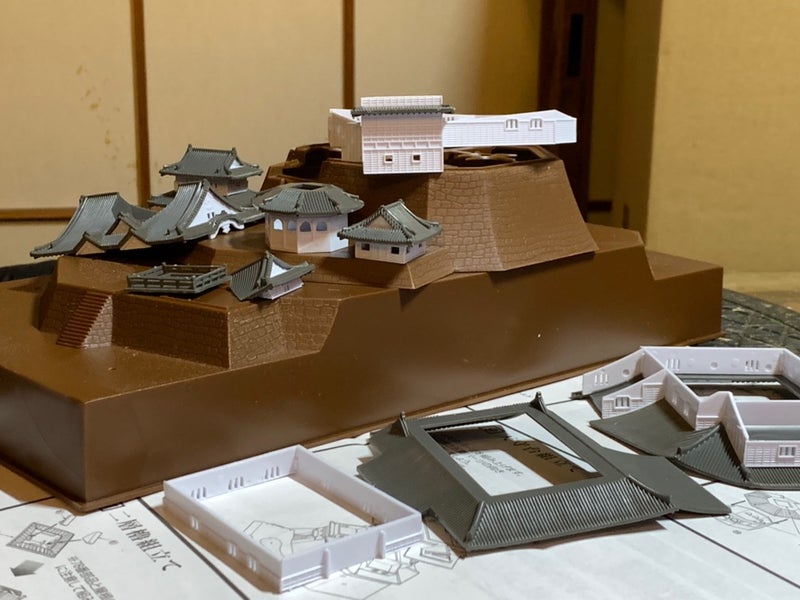

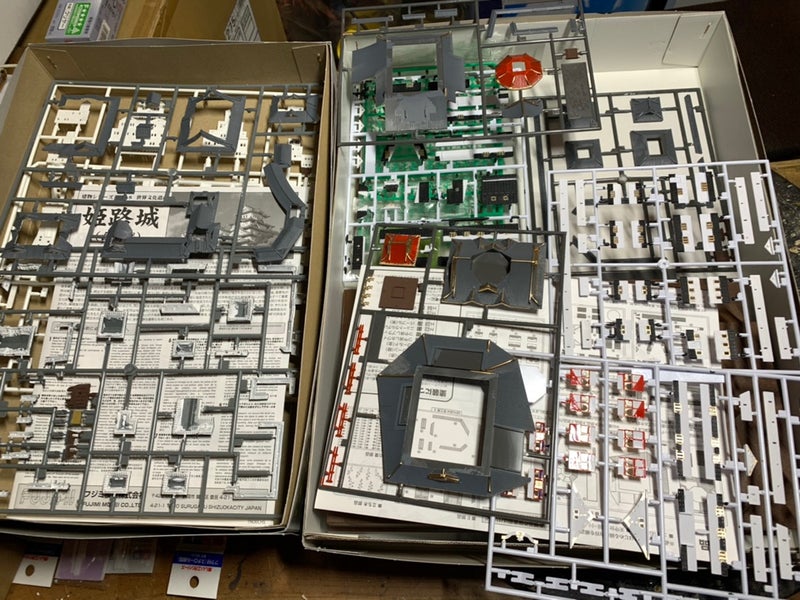

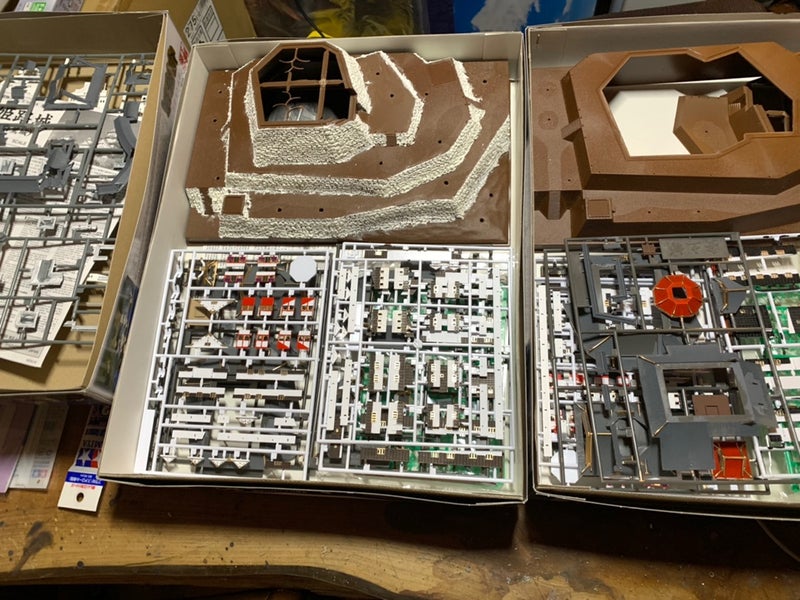

2022-03-24~04-01安土城DX2個と姫路城・大阪城DX・江戸城DX

半彩色済みの江戸城DXの組み立て完了

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

1つ目の安土城は組み立て完了(写真は撮って無い)で2つ目の大阪城を組み立て中。

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

童友社の安土城、大阪城、江戸城の各DXタイプをまとめて3城製作中

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

安土城ライトアップの完成

- テーマ:

- 滋賀県のお城・完成ジオラマ

安土城DXのライトアップの土台製作

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城DXの仕込み

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

大阪城DXの下塗りと窓に格子取り付け

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

安土城DX2個と姫路城のプラモに塗装をしてました。

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

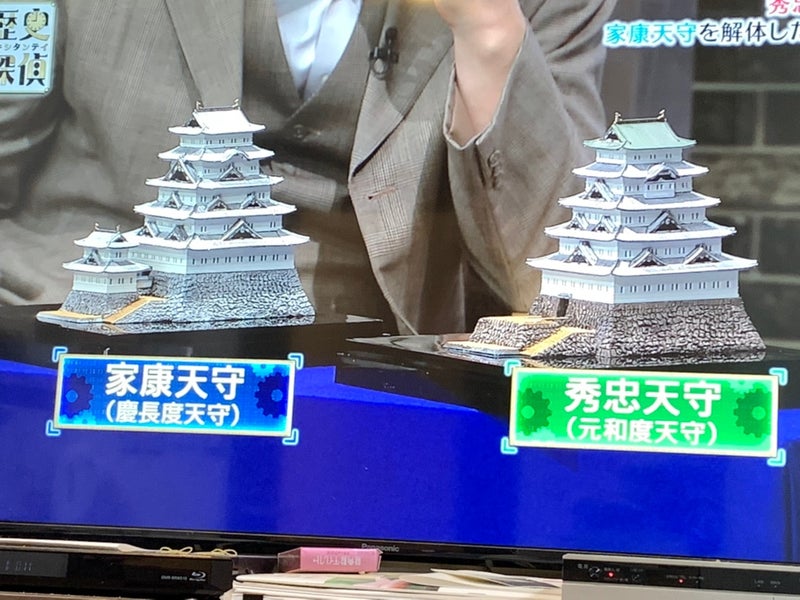

2021/10/20NHK総合 歴史探偵にて江戸城天守の模型が放送されました。

2021-08-17~25江戸城1/350天守を3個つくります。歴史探偵 10月20日夜10:30〜NHK総合で放送予定に協力させて頂きました。

「江戸城 3つの天守の秘密」 – 歴史探偵日本史上最大の天守といえば、江戸城の天守。実は天守は3つも存在した。家康、秀忠、家光がそれぞれ造ったのだ。わざわざ3回も造る必要ある?裏にある秘密を徹底調査! www.nhk.jp

www.nhk.jp

歴史探偵 10月20日夜10:30〜NHK総合で放送予定に協力させて頂きました。

#歴史探偵 #江戸城 #お城 #イベント #ジオラマ #テレビ番組

江戸城 慶長期 家康天守

- テーマ:

- 東京都のお城・完成ジオラマ

江戸城 元和度 秀忠天守

- テーマ:

- 東京都のお城・完成ジオラマ

1/350 江戸城寛永期 3代将軍家光の天守

- テーマ:

- 東京都のお城・完成ジオラマ

1/350江戸城天守のみの石垣製作中です。

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城1/350天守を3個つくります。

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

2021-07-09~ 家康の江戸城天守

#ぼくの推しは王子様

8月19日(木) 22:00~22:54 放送フジテレビ

<木曜劇場>推しの王子様【壊れた関係…本当に伝えたい気持ちとは?】 #06

本日の放送で多分、江戸城のジオラマが映るかと思うので番組予約しておきました。

江戸始図の状態のジオラマ 江戸城 製作途中

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

家康の江戸城

本丸 A2サイズの続きです。

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城縄張りの上塗りと堀の二色目の塗装

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城縄張り下塗り中

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城石垣の着色

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城石垣製作の続き

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城石垣製作

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

家康の江戸城縄張り製作中

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸城縄張り製作開始

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

江戸始図からの割り出しで方眼紙の様な感じで縄張りを落とし込んでます。600×450の中で割り出すとどうしても全体を入れると狭くなる。そこで雰囲気を出す為に石垣の高さを盛るつもりですが、そうすると堀が狭く感じるので、後はバランスみて堀を広くするので、結局方眼したのと変わってしまうだろう😊

家康の江戸城天守製作開始

- テーマ:

- ★今、作ってま~す♪現在製作中のジオラマ

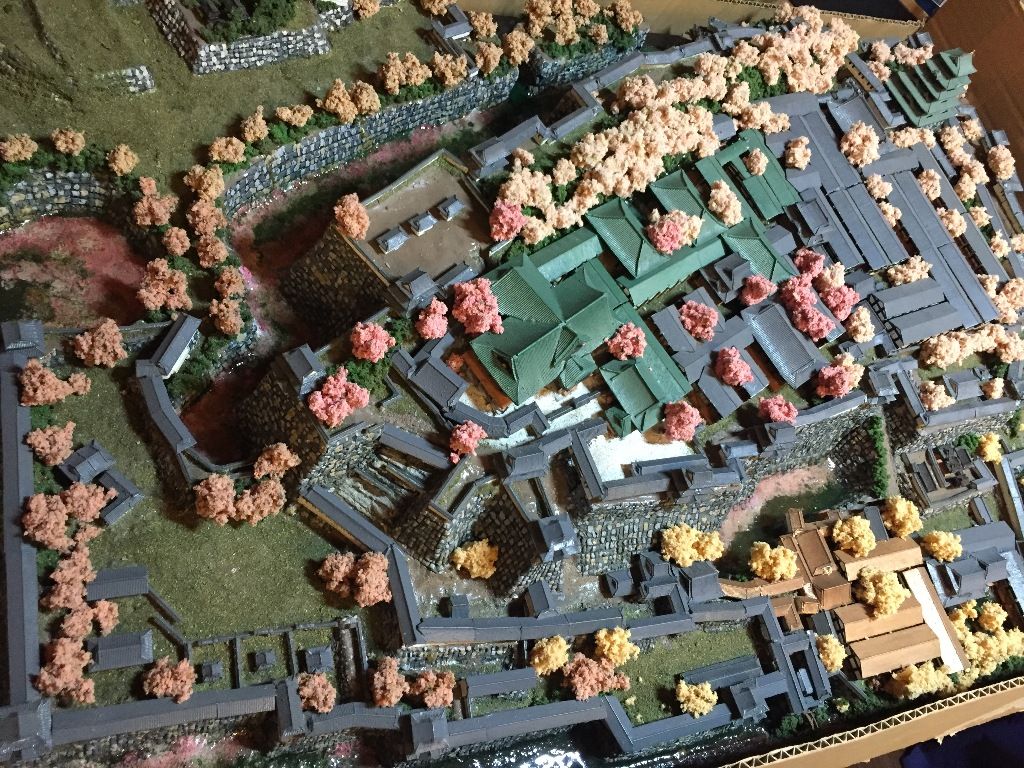

江戸城大奥をリニューアル

#江戸城 #大奥 リニューアル

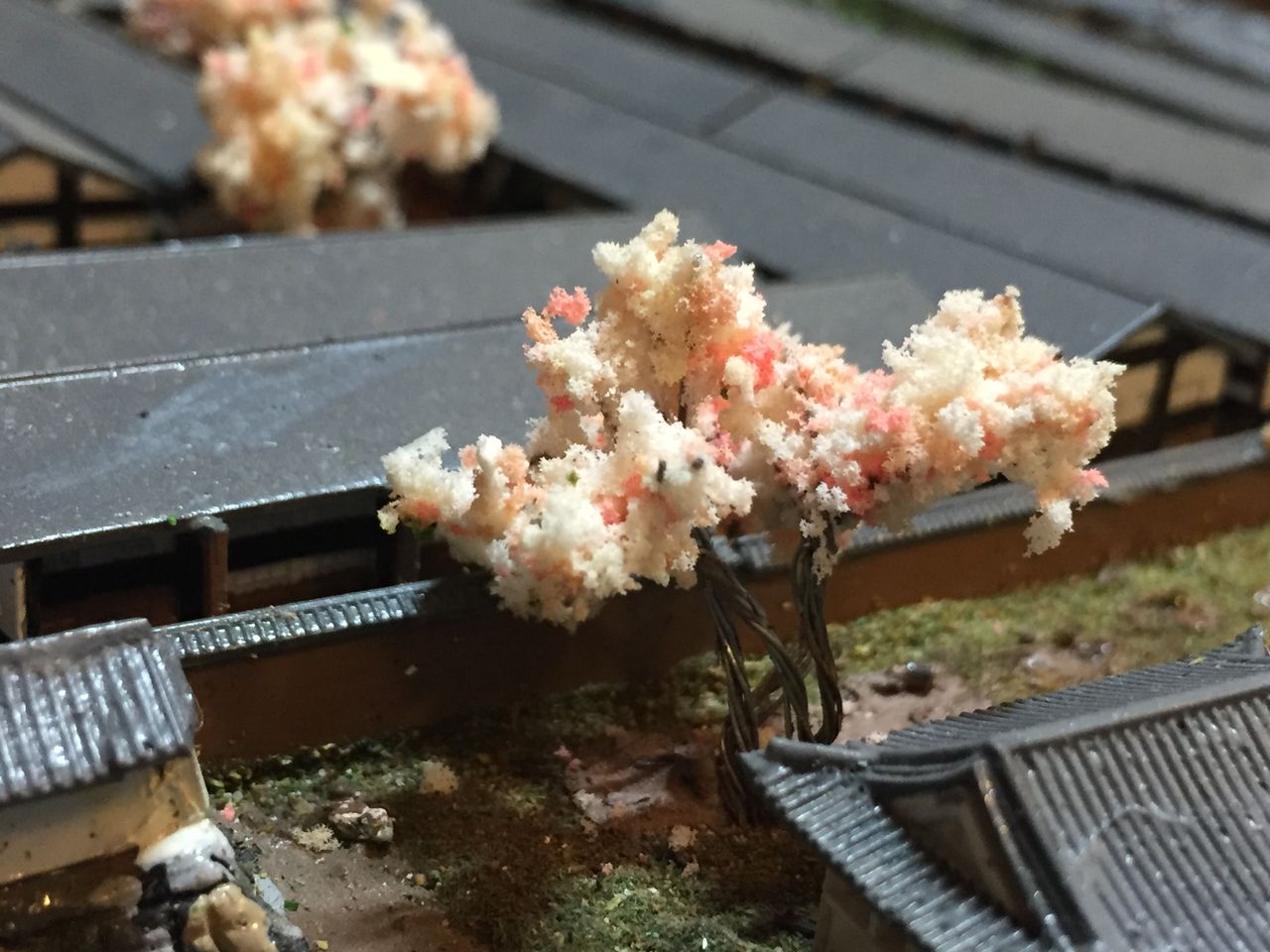

270本のサクラの木を18本に減らしました。木の幹も判りますし、埋もれてた御殿の池や長局の井戸なども見えるようになりました。

#お城のジオラマ鍬匠甲冑屋

270本の状態

全部無くしました。

新しいサクラを植え替えていきます。